2025.07.19ブログ

【大学共通テスト情報Ⅰ 解説】UIデザインの法則

こんにちは、タイムレスエデュケーションの山田です!

今回は、2025年度大学入試共通テスト「情報Ⅰ」の大問Ⅰ問4で題材となった、ユーザインタフェースに関する問題を取り上げます。この一問を深堀りすることで、「利用者視点の設計」という考え方について触れていきましょう。

これまでの共通テスト解説記事は下記のリンクから!

大問1(チェックディジット 7セグ IPアドレス) 大問2(part1 part2) 大問3(part1 part2)

試験問題の確認

大問1 問4次の文章を読み、後の問い(a・b)に答えよ。

マウスカーソルをメニューやアイコンなどの対象物に移動する操作をモデル化し、Webサイトやアプリケーションのユーザインタフェースをデザインする際に利用されている法則がある。この法則では、次のことが知られている。

・対象物が大きいほど、対象物に移動するときの時間が短くなる。

・対象物への距離が短いほど、対象物に移動するときの時間が短くなる。

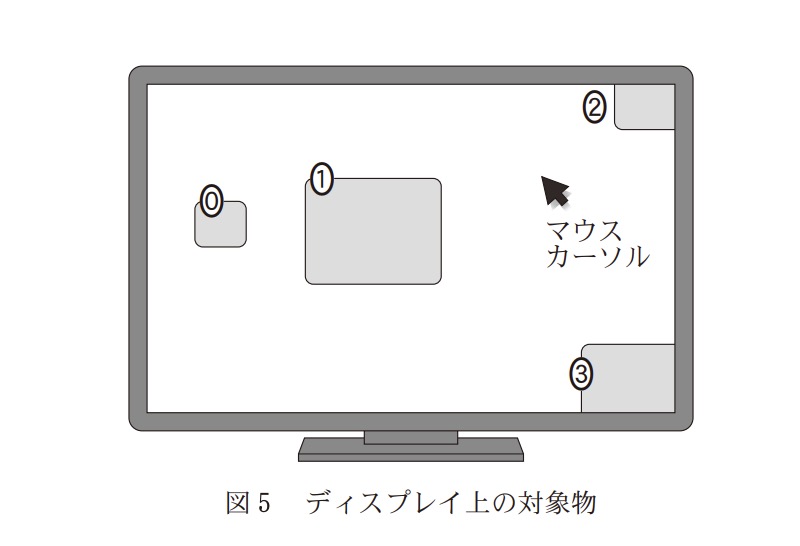

a 次の文章中の空欄ケに入れるのに最も適当なものを、図5の0〜3のうちから一つ選べ。

この法則では、PCなどでマウスを操作する場合、マウスカーソルはディスプレイの端で止まるため、ディスプレイの端にある対象物は実質的に大きさが無限大になると考える。この法則に基づくと、図5の0〜3で示した対象物のうち、現在ディスプレイ上の黒矢印で表示されているマウスカーソルの位置から、最も短い時間で指し示すことができるのは(ケ)である。

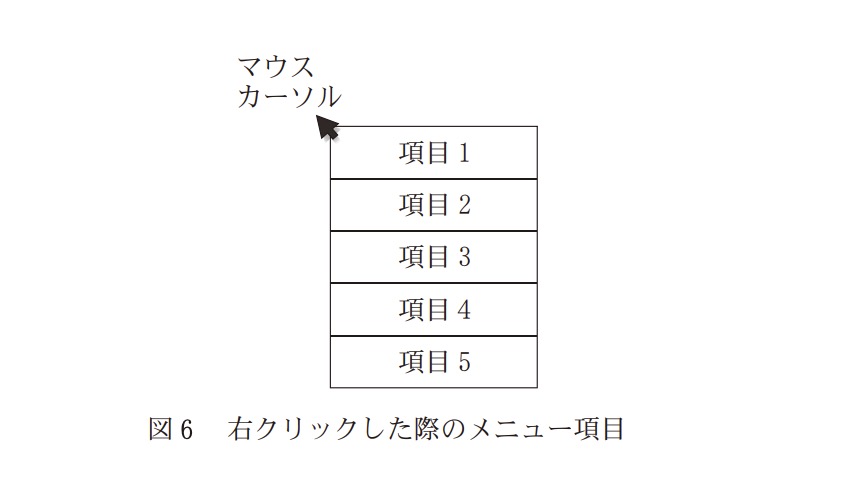

b 次の文章中の空欄コ・サに入れるのに最も適当なものを、後の解答群のうちから一つずつ選べ。

操作時間を短くするためにこの法則を適用した事例として、利用頻度に基づいてメニュー項目を配置する必要がある。ここでは、マウスを右クリックした際に、マウスカーソルに対して図6に示すような位置で表示されるメニュー項目の配置について考える。マウスカーソルで選択できる各メニューの大きさは同じであるとし、この法則のみに沿って設計されたとすると、「項目5」は、他の項目と比べ利用頻度が(コ)項目なので、意図的に(サ)に配置されていると考えられる。

コの解答群

0 低い 1 同程度 2 高い

サの解答群

0 メニューの中で一番目立つ場所

1 マウスカーソルの位置から遠い場所

2 マウスで素早く選択できる場所

出典:独立行政法人 大学入試センター(https://www.dnc.ac.jp/kyotsu/kako_shiken_jouhou/r7/)

問題解説:法則をどう読み解くか?

この問題のポイントは、冒頭で示されている「対象物が大きいほど、移動する時間は短くなる」「対象物への距離が短いほど、移動する時間は短くなる」という2つの法則です。これは後に解説する「フィッツの法則」として知られているものです。では、この法則を元に問題を問いていきましょう。

【aの解説】「見えない大きさ」を見抜く

aの問題のポイントは、「ディスプレイの端」という条件です。問題文には「ディスプレイの端にある対象物は実質的に大きさが無限大になると考える」とあります。これはどういうことでしょうか?マウスカーソルは画面の端を越えて移動できません。つまり、端にあるボタンに向かってマウスを思い切り動かしても、カーソルは必ずボタンの領域で「ピタッ」と止まります。狙いを定める必要がないため、ターゲットの奥行きが無限大であるかのように、非常に簡単に選択できるのです。この前提で図5の選択肢を見ると、画面の端に接している2と3が「実質的に無限大の大きさ」を持つことになります。

次に、もう一つの原則「対象物への距離が短いほど、時間は短くなる」を適用します。マウスカーソルの現在地から2と3を比べると、明らかに2の方が近いです。したがって、最も短い時間で指し示せるのは 2 となります。

【bの解説】「使わせない」ためのデザイン

次に問bです。ここでは「利用頻度」という新しい視点が加わります。注目すべきは「操作時間を短くするためにこの法則を適用」し、「各メニューの大きさは同じ」という条件です。大きさが同じなら、操作時間に影響するのは「マウスカーソルからの距離」だけ、ということになります。

利用頻度が高いということは、選びやすいようカーソルから近い場所に配置し、利用頻度が低いということは、カーソルから遠い場所に配置すればよい、と考えるのが合理的です。図6を見ると、「項目5」はマウスカーソルから最も遠い位置にあります。これは、デザイナーが「この項目はあまり使われないだろうから、意図的に遠くに置いておこう」と考えたと推測できます。よって、コには「0 低い」、サには「1 マウスカーソルの位置から遠い場所」が入ります。

「フィッツの法則」

さて、今回の問題の背景にある「フィッツの法則」について、もう少し深掘りしてみましょう。これは1954年に心理学者ポール・フィッツが提唱した、人間の運動に関する法則です。対象の大きさと距離に基づいて、以下の計算式で算出されます。

T = a + b log2 (D/W + 1)

- T = 対象までポインターを動かすのにかかる時間

- D = ポインターと対象の中心までの距離

- W = 対象の大きさ(ポインターから見た奥行き)

- a = ポインター移動の開始・停止時間(実験をもとにした定数)

- b = ポインターの速度(実験をもとにした定数)

要点は、「対象に到達するまでの時間は、対象までの距離が遠いほど長く、対象の幅が小さいほど長くなる」ということです。つまり、「ポインターの位置から近く、面積が大きいものほど指し示すことが簡単」ということになります。

この法則は、優れたUI/UX(ユーザー体験)デザインの根幹をなす考え方であり、プログラマーやWebデザイナーが「使いやすい」サービスを作るための羅針盤となっています。

まとめ

今回解説した共通テストの問題は、単なる知識を問うものではありませんでした。提示されたルール(フィッツの法則)を正しく理解し、論理的に結論を導き出す思考力が試されています。これは、まさにプログラミング的思考そのものです。プログラミングを学ぶことは、コードを書く技術を習得するだけではありません。身の回りにある様々なサービスが「なぜそのように作られているのか」という設計者の意図を読み解き、今度は自分が「より良いものを作る側」に立つための視点を養うことにも繋がるのです。

プログラミング教室をお探しなら「タイムレスエデュケーション」

タイムレスエデュケーションは、東京都文京区小石川、本駒込、新宿区下落合にて、プログラミング&ロボット教室を開校しております。詳しいコースにつきましては、下記の「コースについて」からご確認ください。また、無料体験会も随時実施しております。ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。心よりお待ちしております。