2025.05.15ブログ

共通テストの題材になっていた「7セグ」の仕組みを解説します!

こんにちは!タイムレスエデュケーションの日高です。先月に公開した記事では、今年の大学入学共通テストで出題された問題の内、スーパーマーケットの情報管理システムを題材とした問題について解説しました。本日の記事では、第1問の問2で出された問題で題材になっていた「7セグメントLED」について解説していきます。それでは早速、共通テストで実際に出題された問題の内容を見ていきましょう!

共通テスト第1問での出題内容

問2

次の文章を読み, 空欄[ウ]〜[カ]に当てはまる数字をマークせよ。

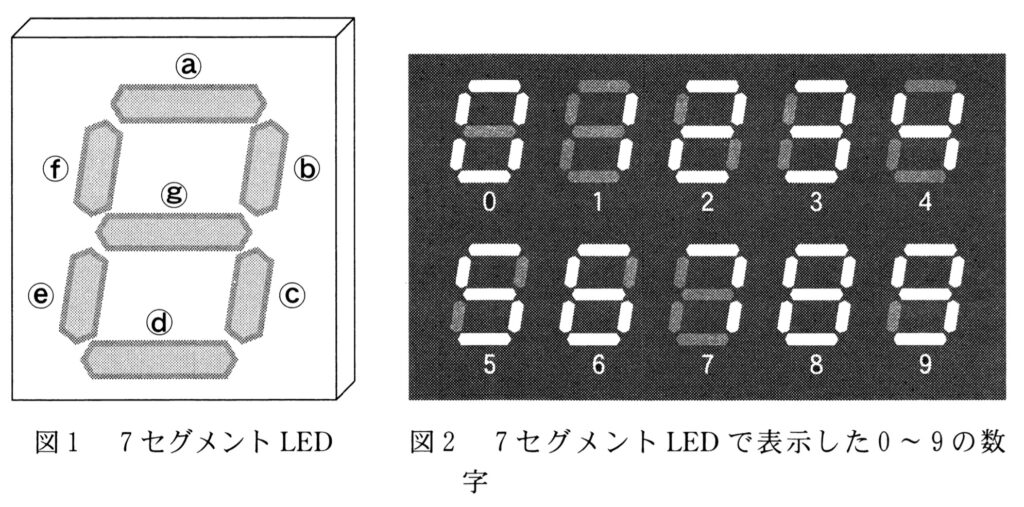

図1に示した部品は, 棒状の7個のLED a~gを使って数字や一部のアルファベットを表示するものである。この部品を7セグメントLEDと呼び, 例えば数字の0~9は図2のようにLEDを点灯させて表示させることができる。

7セグメントLEDにおける, a~gを点灯させる組合せは, すべてのLEDが点灯している状態を含めて全部で[ウ][エ][オ]通りである。

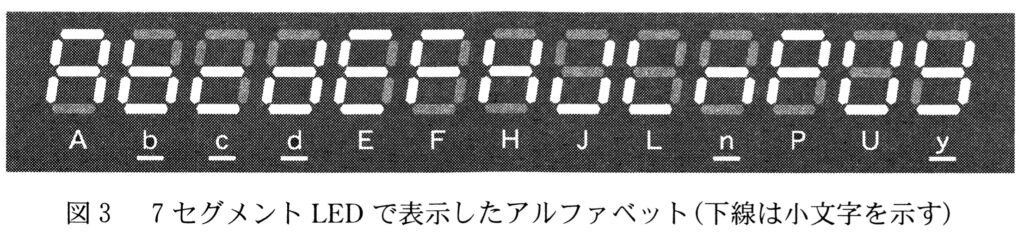

図1に示した部品は, アルファベットとして図3に示す13種類を表示できる。

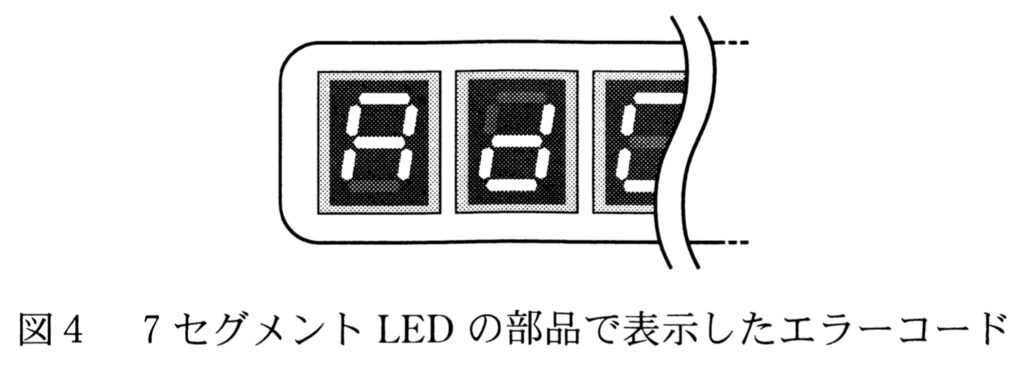

これらの大文字8種類, 小文字5種類のアルファベットに加え, 数字10種類を用いて, ある製品のエラーコードを表示する。図4のように, 1桁目を大文字のアルファベット, 2桁目を小文字のアルファベット, 3桁目以降の桁については数字のみを用いる場合, 図1の7セグメントLEDの部品が全部で少なくとも[カ]個あれば5,000種類のエラーコードを表示することができる。

7セグメントLEDとは

問題文の中に出て来る「7セグメントLED」は、その名の通り、7つのLED(発光ダイオード)を組み合せて構成された表示装置のことを言います。この装置の各セグメントは個別のLEDで構成されているので、問題文の説明にもあるように、それぞれを点灯・消灯することで数字や英字を表示することができます。そのため、7セグメントLEDはデジタル時計や電卓、家電製品などで広く利用されています。

7セグメントLEDの特徴としては、シンプルな構造ながらも、高い視認性を持っている点が挙げられます。また各セグメントが独立したLEDで構成されているため、点灯・消灯を瞬時に行うことができて、応答速度が非常に速いのが大きな利点です。さらに構造が単純なため製造コストが低く、耐久性が高いこともメリットです。ただデメリットとしては、数字や英字の一部しか表現できないため表現力に限界があること、多数のLEDを使用した場合に消費電力が高いことなどがあります。

解答と解説

まずは、[ウ]〜[オ]に入る数字について考えていきましょう。前述した通り、7セグメントLEDには棒状のLEDが7つあります。そして、それぞれのLEDに対して点灯または消灯の2通りの状態が考えられるので、組み合わせのパターンは全部で128(2の7乗)通りとなり、[ウ]〜[オ]の答えは128であることがわかります。

次に、[カ]に入る数字について考えます。問題文の説明から、1桁目を大文字のアルファベット、2桁目を小文字のアルファベットにすることは決まっています。また説明文と図3より、大文字の種類は8つ、小文字の種類は5つであることがわかっています。そして3桁目以降の桁は数字だけを用いるので、数字として使用するLEDの部品がn個あると仮定した場合、考えられる組み合せは10のn乗となります。

例えば、部品の数が4つある場合を考えてみましょう。この場合、最初の2桁の組み合わせは40(=8×5)通り、3,4桁目の組み合わせは100(=10×10)通りとなります。つまり、最大4,000(=40×100)種類のエラーしか表示できないことがわかります。もし部品の数が1つ増えて、LEDの部品が5つあれば、考えられる組み合わせは40,000(=4,000×10)通りと大幅に増えます。そして、5,000種類のエラーコードを表示するには十分な数となります。そのため、[カ]の答えは5となることがわかります。

さいごに

ここまで読んで頂いた方は、7セグメントLEDがシンプルながらも、非常に実用的な表示装置だということが分かったかと思います。また共通テストの問題で問われている内容も、基礎的な数学の知識を身につけていれば、正解にたどり着けることも分かったかと思います。次回以降の記事では、他の問題で取り上げられていた内容に関するトピックで、また解説させていただければと思います。本日も最後までお読み頂き、誠にありがとうございました!次回の記事も楽しみにお待ち下さい。

弊社では、子どもたちがタイムレスな陳腐化しないスキルを身につけられるように、創造する活動に重点を置いたプログラミングの授業を行っています。

少しでもご興味お持ち頂けた方は、ぜひ無料体験会にお越し下さい!